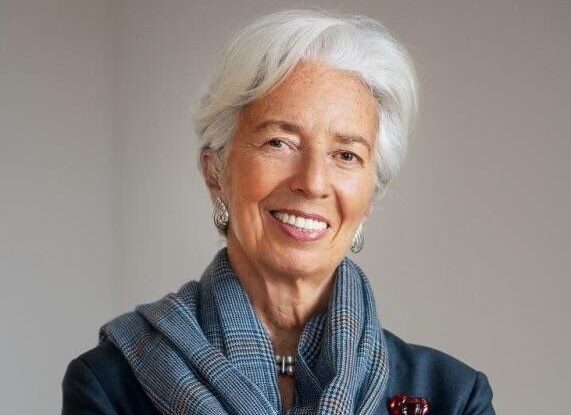

À Jackson Hole, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a reconnu que la croissance espagnole d’après-pandémie repose largement sur l’apport des travailleurs étrangers. Derrière ce constat se cache une réalité peu discutée : sans la diaspora, notamment marocaine, l’économie espagnole n’aurait pas retrouvé sa vigueur actuelle.

Dans un contexte européen marqué par la crispation migratoire, les mots de Christine Lagarde ont eu l’effet d’une douche froide. Elle a souligné que, entre 2021 et 2024, près de la moitié des nouveaux emplois créés en Espagne ont été pourvus par des migrants. Une proportion qui dépasse largement leur poids démographique et illustre l’importance structurelle de cette main-d’œuvre pour la quatrième économie de la zone euro.

Cette contribution est devenue un pilier, au point qu’elle conditionne la dynamique même de la reprise espagnole. Des secteurs entiers – agriculture en Andalousie, tourisme en Méditerranée, construction dans les grandes métropoles, services domestiques et soins aux personnes âgées – reposent sur les bras venus d’ailleurs. Et parmi ces travailleurs, les Marocains occupent une place centrale, avec une présence massive dans les campagnes agricoles, les hôtels et les chantiers. La reprise espagnole a donc, dans une large mesure, un visage maghrébin.

Cette dépendance, pourtant, se heurte à une contradiction politique. Tandis que les chiffres démontrent l’utilité économique des migrants, les débats publics en Europe continuent d’associer immigration et insécurité ou charge sociale. L’Espagne illustre ce paradoxe : son PIB croît grâce aux étrangers, mais ces derniers sont encore trop souvent relégués au rang de suspects dans le discours politique.

Le cas espagnol est d’autant plus révélateur que la société ibérique partage des liens historiques, culturels et humains avec le Maroc. La mobilité maroco-espagnole, qu’elle soit saisonnière ou permanente, ne se réduit pas à une simple question de main-d’œuvre : elle structure des familles, des transferts financiers et des ponts culturels. La diaspora marocaine en Espagne envoie chaque année des centaines de millions d’euros de transferts, qui alimentent aussi l’économie marocaine.

Pour l’Europe, le message de Lagarde est limpide : la prospérité ne peut se construire sans migrations. Pour le Maroc, il confirme ce que l’expérience quotidienne démontre depuis longtemps : ses ressortissants ne sont pas seulement des expatriés, mais des acteurs économiques indispensables à la stabilité et à la croissance du continent voisin.

La question, désormais, est de savoir si l’Europe saura transformer cette évidence en politiques cohérentes. Reconnaître le rôle de la migration, sécuriser les droits des travailleurs et dépasser la logique de suspicion permanente sont autant de conditions pour sortir de l’hypocrisie actuelle. Car continuer à profiter des bénéfices tout en alimentant un discours hostile, c’est prendre le risque de miner la confiance et d’alimenter des fractures sociales profondes.

En définitive, la leçon venue d’Espagne est claire : l’avenir économique du Vieux Continent passe par ses migrants. Et ignorer cette réalité, c’est s’exposer à l’immobilisme, voire au déclin.