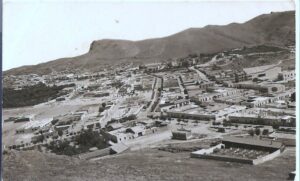

Rue d’Alhucemas (aujourd’hui avenue Moulay Abdellah), artère commerçante de la ville sous le Protectorat espagnol, dans les années 1940.

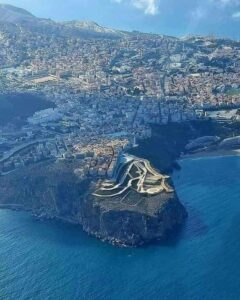

Al Hoceïma, surnommée la “perle de la Méditerranée”, traverse une crise silencieuse : derrière ses façades rénovées et ses slogans touristiques se cache une ville marquée par un siècle d’improvisations urbanistiques, de ruptures historiques et de projets inachevés. Retracer ses étapes — de la fondation coloniale aux grands chantiers du XXIᵉ siècle — permet de comprendre pourquoi elle peine encore à devenir une cité cohérente et pleinement vivante.

Une ville sans fil conducteur

Dans la pensée urbaine contemporaine, les chercheurs comme Clément-Noël Douady insistent sur une idée fondamentale : la ville n’est jamais une œuvre close. Elle ne se résume pas à une addition de bâtiments ou d’infrastructures, mais à un processus vivant, façonné par l’histoire, la mémoire et la volonté collective. Lorsqu’une ville perd ce fil, lorsqu’elle n’évolue plus comme dynamique partagée mais comme juxtaposition de chantiers techniques, le résultat est un espace incohérent, sans horizon, sans âme. Al Hoceïma, perle méditerranéenne trop souvent réduite à un slogan touristique, incarne tristement ce processus interrompu.

Le regard porté sur cette ville révèle un urbanisme chaotique, une absence de vision stratégique et une incapacité chronique à transformer un potentiel exceptionnel en projet structurant. Les choix architecturaux récents — qu’il s’agisse de places réaménagées sans inspiration ou de quartiers surgissant sans logique d’ensemble — témoignent d’une pauvreté esthétique et d’un déficit d’ancrage culturel. L’espace public s’est mué en décor fonctionnel, dépourvu de symbolique, alors qu’il aurait pu devenir le lieu d’une mémoire partagée. Les habitants découvrent du béton flambant neuf, mais ils ne retrouvent pas leur identité.

Trois étapes d’un urbanisme fragmenté

L’histoire urbaine d’Al Hoceïma illustre une succession de ruptures qui ont façonné son espace et nourri le désordre actuel. À chaque étape, la ville a grandi non pas comme organisme vivant, mais comme addition de décisions isolées, souvent déconnectées de sa mémoire et de sa géographie. Ce processus, loin de suivre une dynamique continue, a multiplié les discontinuités, les couches sans lien entre elles, laissant derrière lui une cité fragmentée.

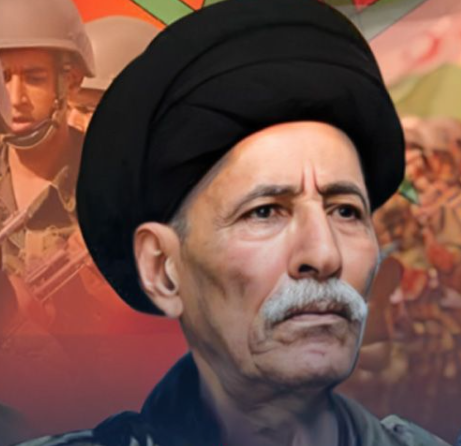

Al Hoceïma , ab initio

La première tranche remonte à 1925, lorsque la ville est fondée sous le Protectorat espagnol après le débarquement militaire. Baptisée Villa Sanjurjo, elle naît ex nihilo, sans noyau préexistant ni médina à préserver. Le site initialement envisagé se trouvait dans la plaine d’Ajdir/Souani, mais la décision fut finalement déplacée vers l’emplacement actuel — dit-on sous l’influence de la maîtresse du général espagnol Miguel Primo de Rivera, alors directeur militaire de l’Espagne —, ce qui illustre déjà le caractère contingent et arbitraire du choix fondateur. Les ingénieurs et architectes espagnols tracent une grille orthogonale stricte, structurée autour d’une grande place centrale et d’un quartier de chalets-jardin inspiré des modèles européens. Conçue comme instrument de contrôle plus que comme expression d’une société, cette planification initiale porte déjà les germes d’un urbanisme étranger aux traditions locales et à la géographie rifaine.

Al Hoceïma, au début des années 1930

Al Hoceima, au début des années 1950

La deuxième grande étape intervint dans les années 1970, à partir de 1975, lorsque la municipalité élue entreprit d’élargir la ville avec des quartiers comme El Menzah, Barrio Obrero ou Barrio Haddou. Cette expansion, réalisée au prix de la disparition des forêts qui constituaient alors le poumon vert de la cité, se fit sans vision d’ensemble ni souci d’équilibre écologique. (En arrière-plan, la question foncière compliquait encore davantage ce développement : le fameux « dossier du Marqués de Cuba », hérité de l’époque du Protectorat, incarne ces accaparements contestés de terres que certains qualifiaient de « vol du siècle ». L’opacité de cette affaire et ses prolongements juridiques jusqu’à aujourd’hui rappellent combien les fragilités du régime foncier ont pesé — et pèsent encore — sur la légitimité de l’urbanisme local.) C’est à partir de ce moment que s’installa le désordre urbain qui marque aujourd’hui Al Hoceïma : une croissance par à-coups, où l’improvisation remplaça la planification et où l’espace public perdit son rôle de cadre structurant pour devenir simple décor fonctionnel.

La troisième tranche s’ouvre au tournant des années 2000, avec l’arrivée massive de grands opérateurs publics comme la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), l’ERAC ou Al Omrane, porteurs de programmes tels que Manarat Al Moutawassit. Ils lancent complexes résidentiels, hôtels, lotissements et équipements, rejoints par des constructeurs privés issus de la ville. Mais ces investissements, bien qu’importants, ne s’inscrivent pas dans une vision cohérente : ils s’empilent les uns sur les autres, accentuant la fragmentation de l’espace urbain. L’intérêt économique et immobilier prend le pas sur la réflexion d’ensemble, renforçant le paradoxe d’une ville où l’abondance de chantiers nourrit le désordre plutôt que de l’apaiser.

Al Hoceïma, la ville contemporaine

L’intelligence du patrimoine vernaculaire

La richesse du patrimoine rifain offre un contraste saisissant avec l’appauvrissement esthétique de l’urbanisme contemporain. L’architecture vernaculaire, forgée au fil des siècles dans les montagnes escarpées, témoigne d’une intelligence constructive fondée sur la simplicité et la fonctionnalité. Des murs épais en pierre pour protéger de la chaleur estivale et du froid hivernal, des toits inclinés pour évacuer les pluies torrentielles, des patios intérieurs qui structurent la vie familiale : chaque élément répond à une nécessité, sans artifice superflu. Ces habitations s’intègrent au paysage sans le dominer, en utilisant des matériaux locaux et des formes harmonieuses. Ce modèle, hérité d’une longue histoire d’adaptation, rappelle que bâtir ne signifie pas accumuler du béton, mais créer des espaces capables d’abriter dignement les existences et de prolonger une mémoire collective.

Un présent révélateur de carences

Le présent confirme ce diagnostic. L’été 2025, vanté comme saison phare, a mis à nu les carences structurelles. Sur les plages d’Al Hoceïma, le désordre touristique a éclaté au grand jour : occupations sauvages de l’espace public par des rangées de chaises, de parasols et de cabanons précaires, locations sauvages d’appartements en dehors du cadre touristique en vigueur, encombrement des accès, mendicité et absence d’encadrement réel. La ville, au lieu de rayonner, a donné l’image d’une station débordée, incapable de réguler ses plages ni de garantir des services élémentaires. Sans sanitaires publics le long du littoral, sans contrôle de l’informel, sans règles claires pour l’exploitation balnéaire, Al Hoceïma a transformé son principal atout en source de frustration. Le contraste avec l’appellation flatteuse de « perle de la Méditerranée » n’a fait que souligner l’écart entre la rhétorique et la réalité.

Une ville suspendue à son inachèvement

Douady nous invite à considérer la ville comme un processus inachevé : non pas une somme de réponses ponctuelles, mais une dynamique continue qui relie passé, présent et futur. À Al Hoceïma, ce processus semble suspendu. Chaque décision se prend comme une rustine ; chaque chantier apparaît comme une fin en soi. La ville croît par à-coups, au gré d’initiatives mal coordonnées, sans jamais converger vers un horizon partagé. On ferme les yeux sur les continuités spatiales, on ignore la nécessité d’articuler transports, habitat et espaces publics. Résultat : une juxtaposition fragmentée, où ni habitants ni visiteurs ne parviennent à percevoir un projet global.

Esquisser une autre trajectoire

Et pourtant, tout est là pour esquisser une autre trajectoire. La géographie d’Al Hoceïma — son littoral somptueux, ses reliefs escarpés, son ouverture sur la Méditerranée — offre une base exceptionnelle pour concevoir une ville qui dialogue avec la mer et les montagnes. Son patrimoine vernaculaire, riche de symboles et de techniques durables, pourrait inspirer un urbanisme qui valorise la culture locale et la durabilité environnementale. Sa mémoire historique, marquée par des luttes et des figures emblématiques, pourrait devenir socle d’une identité urbaine fière et accueillante.

Ce qu’il manque, c’est peut-être une vision stratégique, une gouvernance lucide et une ambition collective, autrement dit la capacité de transformer ces atouts en projet structurant. Tant que la municipalité se contentera de colmater, de lancer des travaux au hasard, de gérer l’espace public comme une surface à occuper plutôt que comme un récit à écrire, la ville restera prisonnière de son inachèvement. L’enjeu n’est pas de multiplier les infrastructures, mais de redonner une âme aux lieux, de relier les espaces, d’associer les citoyens à l’avenir urbain.

Retrouver une cohérence vivante

La réflexion de Douady sur la ville-processus prend ici une dimension prescriptive. Al Hoceïma doit cesser de se penser comme décor touristique ou comme chantier permanent. Elle doit s’imaginer comme organisme vivant, où chaque intervention s’inscrit dans une continuité, où la mémoire inspire la modernité, où l’esthétique dialogue avec la fonctionnalité. Autrement dit, il ne s’agit pas de bâtir davantage, mais de bâtir mieux, en tissant une cohérence qui manque cruellement aujourd’hui.

La priorité qui s’impose à la ville est de convertir l’actuel désordre en un mouvement porteur d’avenir. Cela signifie investir dans des services publics élémentaires, réguler équitablement l’activité touristique, valoriser l’architecture locale, créer des espaces qui nourrissent la convivialité plutôt que la confusion. Cela signifie aussi adopter une gouvernance qui cesse de fuir ses responsabilités, et qui ose tracer une feuille de route à long terme, où durabilité, culture et économie se renforcent mutuellement.

Si Al Hoceïma accepte ce défi, elle pourra redevenir une ville de cohésion et de fierté collective, une cité méditerranéenne qui ne se contente pas d’attirer l’été mais qui offre, toute l’année, un cadre digne de sa mémoire et de ses habitants. Si elle refuse, elle restera enfermée dans le paradoxe du processus inachevé : une ville aux atouts immenses, condamnée à l’incohérence et à la frustration.

L’avenir d’Al Hoceïma ne se joue pas dans une seule sphère de décision, mais dans l’équation délicate qui relie gouverneur, maire et citoyen. C’est de leur interaction, de leur capacité à conjuguer autorité, gestion et participation, que dépend la possibilité de dépasser l’improvisation et de réinventer une ville vivante, gardienne de mémoire et porteuse d’avenir collectif.